Rafa Poverello valoró Política sexual de la pornografía:: 3 estrellas

Política sexual de la pornografía:

Es innegable que la pornografía se ha convertido en la "educación sexual" de las nuevas generaciones. Ahora bien, ¿qué es …

Leo de todo, desde chico, gracias a mi mami maestra que me enseñó que los libros son como un viaje sorpresa a no sabes bien dónde, pero que siempre, o casi siempre, es un disfrute. Mi hermano me odiaba, porque yo encendía la luz del dormitorio bien temprano y se chivaba diciendo que no le dejaba dormir.

Ahora escribo, lo que no quiere decir que sea escritor, y lo hago porque disfruto más aún que cuando leo.

En el #fediverso me podéis encontrar como rafapoverello@hispagatos.space

Este enlace se abre en una ventana emergente

Es innegable que la pornografía se ha convertido en la "educación sexual" de las nuevas generaciones. Ahora bien, ¿qué es …

Los miserables es una de las obras fundamentales de su autor, Víctor Hugo, y es considerada como una de las …

Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle. Huye. Se esconde en una aldea abandonada. Sobrevive de libros Austral, …

Alguna que otra vez, mi cerebro inclemente se ha preguntado por qué buena parte de las mujeres norteamericanas que se han dedicado a escribir a mediados del siglo XX lo hacían desde el noble y difícil arte del cuento o del relato. Es casi norma que todas ellas –Carson McCullers, Eudora Welty, Alice Munro, Katherine Anne Porter, Flannery O’connor…– tan sólo publicaran alguna novela. Y no es que se les diera mal; la única novela de Anne Porter, «El barco de los locos» (1962), fue la más vendida ese año en Estados Unidos y Welty, quien podría ser la excepción que confirma la regla al haber visto publicadas varias de sus obras, ganaría el Pulitzer con «La hija del optimista» en 1973, aunque ambas siguieran cultivando el relato el resto de su vida.

Shirley Jackson está en un punto medio, seis novelas y más de cien cuentos, pero si hacemos …

Alguna que otra vez, mi cerebro inclemente se ha preguntado por qué buena parte de las mujeres norteamericanas que se han dedicado a escribir a mediados del siglo XX lo hacían desde el noble y difícil arte del cuento o del relato. Es casi norma que todas ellas –Carson McCullers, Eudora Welty, Alice Munro, Katherine Anne Porter, Flannery O’connor…– tan sólo publicaran alguna novela. Y no es que se les diera mal; la única novela de Anne Porter, «El barco de los locos» (1962), fue la más vendida ese año en Estados Unidos y Welty, quien podría ser la excepción que confirma la regla al haber visto publicadas varias de sus obras, ganaría el Pulitzer con «La hija del optimista» en 1973, aunque ambas siguieran cultivando el relato el resto de su vida.

Shirley Jackson está en un punto medio, seis novelas y más de cien cuentos, pero si hacemos caso a su biografía y a las anécdotas que de ella contaba su familia no es difícil encontrar paralelismos con lo que de sí misma decía Alice Munro y que nos ayudan a dar respuesta a la cuestión con la que daba inicio a estas letras. La cuentista canadiense afirmaba que se había dedicado al relato porque, literalmente, sus labores como madre y ama de casa no le daban rato para más y su amor por la literatura le hacían aprovechar los escasos minutos que le dejaba la siesta de sus retoños para poder escribir unas líneas. Los hijos de Jackson recuerdan que su madre se pasaba todo el día dejando anotaciones e ideas para sus cuentos en la nevera o en lo alto de los muebles y que solía acostarse a altas horas de la madrugada porque sus tareas domésticas apenas le permitían dedicarse a su pasión: la escritura. Mientras tanto, su marido, un conocido crítico literario podía pasar el día fuera de casa e incluso minimizar la calidad literaria de la obra de su esposa, no fuera a sacar los pies del tiesto.

Todo ello no impidió que Shirley Jackson fuera una mujer ampliamente conocida en Estados Unidos gracias a las publicaciones de algunos de sus cuentos en el New York Worker y algunas revistas, y que su influencia en autores posteriores tan dispares como Stephen King o Neil Gaiman. Sin embargo, debido a su situación familiar acabó sus días cada vez más aislada del mundo, con agorofobia y serios problemas de salud; aspectos que ya se reflejaban en sus obras, de manera particular en su última novela: «Siempre hemos vivido en el castillo».

Con todos los elementos característicos del estilo de Jackson, «Siempre hemos vivido en el castillo» no es una novela de terror al uso y puede resultar sumamente decepcionante para los amantes del género que no quieran darle demasiadas vueltas a ningún asunto, porque las obras de la novelista de San Francisco no puede decirse precisamente que se entiendan y que supongan un marco cerrado donde cada cosa cobra un sentido diáfano y agradable al lector. No, los libros de Jackson no terminan y el terror que nos muestra es el más horrible de todos: el psicológico, el de esos fantasmas o criaturas extrañas que pululan a nuestro alrededor y que, aunque seguramente no existen (tal y como sucede en la genial construcción «Otra vuelta de tuerca» de Henry James), provocan más estupor e inseguridad que lo cristalino.

Lo que queda de una familia vive en una mansión, aislados, sin apenas relacionarse con el mundo, sacudidos (o no) por una tragedia ocurrida en el salón de la casa hace varios años. El progreso es lento, ni sabes lo que sucede ni por qué sucede, se despejan dudas, se crean otras, pero la estructura narrativa de Jackson, su humor negro, irónico y políticamente incorrecto consiguen que todo fluya hacia la nada más absoluta sin que preocupe demasiado aclarar los hechos, porque una vez inmersos en sus páginas la realidad deja de tener consistencia e incluso de existir y depende del ojo de quien observe. Lo importante es la inestabilidad, los traumas, las obsesiones…

En una entrevista reconocía Shirley Jackson que desde niña había practicado vudú y magia negra. Lo mismo es eso, que cuando lees cualquiera de sus escritos sientes como si te estuvieran clavando agujas en el pecho y realizándote un encantamiento, porque terminas, sin saber que termina, y te mantienes igual, sentado en el sillón con los ojos como platos mirando al frente, emocionado y con escalofríos, aun sin entender muy bien del todo qué ha sucedido ni tratar de buscar un culpable.

Cuatro miembros de la Familia Blackwood han muerto a causa de una comida envenenada. Durante seis años los sobrevivientes han …

Daria Bogdanska tenía alrededor de 30 años cuando le publicaron «Esclavos del trabajo», su primer y, hasta el momento, único cómic.

Decir que es mujer, joven, polaca, punk y primeriza en esta faena de dibujar novela gráfica puede parecer un prejuicio, pero en una sociedad patriarcal, capitalista y poco dada a las sorpresas desagradables es difícil encontrar un solo motivo por el que no debiera henchirse de sano orgullo. Más aún con el temita de marras que trata en su primera obra, la explotación laboral (y vital en analogía) al que se ve sometida la clase obrera y de manera particular la población inmigrante y que se refleja a la perfección en el título y en una de las de las planchas de la primera parte del cómic cuyo texto comparto a continuación: "Y se dice que la esclavitud acabó hace cien años" -mientras observa a dos inmigrantes precarios currar …

Daria Bogdanska tenía alrededor de 30 años cuando le publicaron «Esclavos del trabajo», su primer y, hasta el momento, único cómic.

Decir que es mujer, joven, polaca, punk y primeriza en esta faena de dibujar novela gráfica puede parecer un prejuicio, pero en una sociedad patriarcal, capitalista y poco dada a las sorpresas desagradables es difícil encontrar un solo motivo por el que no debiera henchirse de sano orgullo. Más aún con el temita de marras que trata en su primera obra, la explotación laboral (y vital en analogía) al que se ve sometida la clase obrera y de manera particular la población inmigrante y que se refleja a la perfección en el título y en una de las de las planchas de la primera parte del cómic cuyo texto comparto a continuación: "Y se dice que la esclavitud acabó hace cien años" -mientras observa a dos inmigrantes precarios currar a destajo en un turco.

Y encima, la tal Daria, tiene la desvergüenza de basarse en su propia historia personal cuando con solo 16 añitos se mudó a Suecia y empezó a buscarse la vida y a recibir clases de cómics. ¡Con lo bien que funcionan los países nórdicos!

El dibujo de Daria es básico, muy del estilo que nos regalara Marjane Satrapi en «Persépolis», pero al igual que ella, es capaz de transmitir a manos llenas todas las facetas sociales y personales de una chica que pone la justicia y la dignidad por encima de la necesidad y se siente incapaz de cerrar los ojos una vez que ha visto.

P’alante, pasen y vean, y a no perderle la pista a la buena de Bogdanska.

Daria ha decidido irse de Polonia para huir de un padre violento y hacer borrón y cuenta nueva. Tras una …

Daria ha decidido irse de Polonia para huir de un padre violento y hacer borrón y cuenta nueva. Tras una …

Toni Morrison--author of Song of Solomon and Tar Baby--is a writer of remarkable powers: her novels, brilliantly acclaimed for their …

Cuando Toni Morrison concedió su primera entrevista tras recibir el Nobel de literatura en 1993 tuvo que corregir al tipo que tenía enfrente:

«No me llame norteamericana, soy afroamericana».

Tal obviedad a la hora de no olvidar sus raíces, así como su ascendencia humilde y de clase trabajadora, es un aspecto íntimo, no simplemente trasversal, en toda la obra de la escritora estadounidense. Nacida en Ohio bajo el nombre de Chloe Ardelia Wofford, su seudónimo proviene del segundo nombre con el que fue bautizada, Anthony, y del apellido de su marido, el arquitecto Jamaicano Harold Morrison, de quien se separó en 1964 quedándose a cargo de los dos hijos que tuvieron en común.

Morrison, con un estilo que no resulta descabellado comparar con el de William Faulkner, no escribe sobre afrodescendientes, sobre racismo o sobre esclavitud, sino para afrodescendientes que han sufrido el racismo y la esclavitud. Pocas veces he …

Cuando Toni Morrison concedió su primera entrevista tras recibir el Nobel de literatura en 1993 tuvo que corregir al tipo que tenía enfrente:

«No me llame norteamericana, soy afroamericana».

Tal obviedad a la hora de no olvidar sus raíces, así como su ascendencia humilde y de clase trabajadora, es un aspecto íntimo, no simplemente trasversal, en toda la obra de la escritora estadounidense. Nacida en Ohio bajo el nombre de Chloe Ardelia Wofford, su seudónimo proviene del segundo nombre con el que fue bautizada, Anthony, y del apellido de su marido, el arquitecto Jamaicano Harold Morrison, de quien se separó en 1964 quedándose a cargo de los dos hijos que tuvieron en común.

Morrison, con un estilo que no resulta descabellado comparar con el de William Faulkner, no escribe sobre afrodescendientes, sobre racismo o sobre esclavitud, sino para afrodescendientes que han sufrido el racismo y la esclavitud. Pocas veces he sentido con igual intensidad mientras leía una novela la necesidad de tener a mano una libreta e ir anotando frases y hasta párrafos completos que destilan tanta sensibilidad como dolor desde el conocimiento de causa. «Beloved», basada libremente en la historia de Margaret Garner, una mujer de color que escapó de la esclavitud en Kentucky en 1856, y por la que Morrison recibió el premio Pulitzer en 1988, es el paradigma de ello: una historia terrible, absolutamente trágica como la mayoría de las obras del escritor sureño, que quizá es imposible de comprender en toda su profundidad si no se es madre, negra y esclava.

«Había una vez una mujer anciana. Ciega. Sabia.

En la versión que conozco la mujer es hija de esclavos, negra, americana y vive sola en una pequeña casa afuera del pueblo. Su reputación respecto de su sabiduría no tiene par y es incuestionable. Entre su gente ella es a la vez la ley y su transgresión. El honor y el respeto que le tienen, va hasta mucho más allá de su pueblo; llega hasta la ciudad donde la inteligencia de los profetas rurales es una fuente de mucho asombro».

Con estas palabras prácticamente comenzaba el discurso de Toni Morrison en 1993 cuando recibió el galardón de la academia sueca, y tiene toda la pinta de que Baby Suggs, la abuela de Beloved, e incluso la propia abuela de Chloe Ardelia, sean esa mujer anciana ciega y sabia, hija de esclavos, negra, americana y que vive sola.

Como Faulkner, no es nada fácil seguir el hilo a Morrison (fluir de la conciencia, cambio de narrador y de estilos, ocultación de información…), que es exigente con quien se acerca a su obra y no da respiro so pena de perderse en el camino (en un capítulo de la novela que nos ocupa es imposible no recordar al Benjy de "El Ruido y la furia", o al Vardaman de "Mientras agonizo") y no renuncia tampoco al aspecto cuasi mágico, pero leerla es volver a creer que existe una forma diferente, radical y emocional de escribir. Merece incluso perderse en el camino y tener que retomarlo con más calma.

Decir que Toni Morrison fue la primera persona afroamericana en recibir el Nobel, que fue el resumen de los titulares de prensa en agosto de 2019 cuando falleció de neumonía, es no hacerle justicia como autora y como la grandísima escritora que fue. Sería igual que concluir que Faulkner fue el primer sureño en ganar el premio y quedarnos tan panchos.

En 1960, cuando Octavia E. Butler tenía 13 años y soñaba con ver publicados sus relatos en las grandes revistas de ciencia ficción de la época, su tía, quizá con la buena voluntad de quien te quiere y no desea que te estrelles frontalmente, y demasiado pronto, con la realidad, le dijo «nena, los negros no pueden ser escritores». Eran los años 60 del pasado siglo; técnicamente podría incluso haberle dicho que los negros no podían ser personas con derechos.

En uno de sus relatos, la conocida como la gran dama de la ciencia ficción, recordaba que justo a esa edad de 13 años pensaba que no había leído ni una sola línea escrita por una persona negra. Pero se empeñó, y en un mundo y un género dominado por blancos, se hizo un hueco gigantesco, aunque, tristemente, siga siendo una absoluta desconocida entre quienes se consideran fanáticas de la …

En 1960, cuando Octavia E. Butler tenía 13 años y soñaba con ver publicados sus relatos en las grandes revistas de ciencia ficción de la época, su tía, quizá con la buena voluntad de quien te quiere y no desea que te estrelles frontalmente, y demasiado pronto, con la realidad, le dijo «nena, los negros no pueden ser escritores». Eran los años 60 del pasado siglo; técnicamente podría incluso haberle dicho que los negros no podían ser personas con derechos.

En uno de sus relatos, la conocida como la gran dama de la ciencia ficción, recordaba que justo a esa edad de 13 años pensaba que no había leído ni una sola línea escrita por una persona negra. Pero se empeñó, y en un mundo y un género dominado por blancos, se hizo un hueco gigantesco, aunque, tristemente, siga siendo una absoluta desconocida entre quienes se consideran fanáticas de la Ci-Fi.

«Parentesco» resume en parte toda la temática sobre la raza, la sexualidad, la violencia y la diferencia, tal y como ella la percibía en su entorno. El argumento es simple: una mujer negra que vive en California a mediados de la década de los 70, es transportada en varias ocasiones y durante distintos lapsos de tiempo, por circunstancias que se irán dando a conocer a lo largo de la trama, a una plantación de personas esclavas en los años de la Guerra de Secesión de Estados Unidos donde conoce su desagradable historia familiar y a algunos de sus antepasados.

El argumento es simple, pero Butler no se anda con chiquitas y se hace preciso señalar que la novela no es un camino de rosas y hay recurrentes partes de la obra poco digeribles para determinados estómagos: no solo por lo que cuenta, más incluso que por cómo se cuenta, sino por la terrible certeza de que todo fue (y sigue siendo) tan verdad que duele y desagrada. No sé si ser mujer da un plus de emotividad y sensibilidad al que supuestamente deben renunciar los escritores varones (o al menos esconderlo no vaya a ser que algún lector insensato vaya a pensar que un hombre puede sufrir con el daño infligido a sus personajes), pero la forma en la que Octavia E. Butler te hace entrar en los pasajes más indeseables hasta conseguir que experimentes la angustia, el dolor y los sentimientos de indignidad o de aceptación de cada personaje, sin recurrir a la narración como mero observador o al recurso casi obsceno del dolor por el dolor, solo puedo compararlo con las obras de otras mujeres: Toni Morrison, George Eliot, Clarice Lispector o Carson McCullers.

Butler, al contrario de lo que sucede con J. M. Coetzee, pues su pretensión es también radicalmente opuesta, remarca una y otra vez la raza de sus personajes, posiblemente a fin de romper con la tónica dominante de que si no se dice nada, seguro que se da por sentado que es de raza blanca. En este sentido, Octavia comentaba respecto a la película de Georges Lucas de 1977 «La Guerra de las Galaxias» que aparecían muchos tipos de extraterrestres, pero solo un modelo de raza humana: los blancos.

En 1995, a Octavia E. Butler se le otorgó el título «Genius» de las becas McArthur y se convirtió en la primera mujer escritora de ciencia ficción en conseguirlo; no la primera mujer afrodescendiente, sino la primera mujer (antes no hubo mujeres que se lo merecieran, como Ursula K. Le Guin) demostrando una vez más los altos muros que tienen que escalar las mujeres, más aún las racializadas, para alcanzar un mínimo de notoriedad. Curiosamente, otra mujer afroamericana ignorada por las enciclopedias: la cantante y guitarrista de góspel Sister Rosetta Tharpe, pionera del rock’n’roll que influyó en los mucho más conocidos Little Richard, Elvis Presley o Jerry Lee Lewis, murió a la misma edad que Butler, 58 años, y por la misma causa, accidente cerebrovascular.

No nos dejemos llevar por la fácil tentación de seguir manteniendo a increíbles mujeres en el ostracismo, como hace la sociedad: por favor, leed a Octavia.

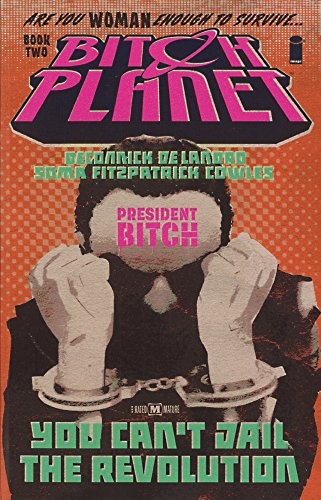

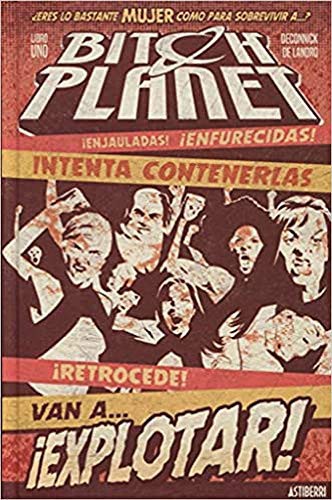

Eisner Award-nominated writer KELLY SUE DeCONNICK (PRETTY DEADLY, Captain Marvel) and VALENTINE DE LANDRO (X-Factor) follow up on the success …

'Bitch Planet' es una distopía satírica en la que el sexismo institucional, el racismo y el fundamentalismo de la sociedad …

Sin lugar a dudas, la mejor manera de explicar de qué va la novela gráfica esta, tan desconocida, llamada congruentemente Bitch Planet, es copiar el texto que aparece en la contraportada de sendos volúmenes con ligeras modificaciones (que coloco entre paréntesis):

¿Eres NO CONFORME? ¿Te AMOLDAS a tu ETIQUETA? (¿ENCAJAS bien en tu HUECO?) ¿Eres demasiado GORDA, demasiado FLACA, demasiado ESCANDALOSA, demasiado TÍMIDA, demasiado RELIGIOSA, demasiado LAICA, demasiado PUDOROSA, demasiado SEXUAL, demasiado GAY (QUEER), demasiado NEGRA, demasiado MORENA (RARA), demasiado LO-QUE-SEA-POR-LO-QUE-TE-ESTÉN-JUZGANDO-(VAN-A-JUZGAR)-HOY?

Viendo la serie de HBO El cuento de la criada, basada en la novela homónima de Margaret Atwood (otra obra distópica como la que nos ocupa), en más de una ocasión me preguntaba dónde estaban metidas las chicas que se empeñaban una y otra vez en seguir siendo díscolas, o incluso aquellas que no pretendían serlo, sino que simplemente no se ajustaban a derecho ni a la norma social. …

Sin lugar a dudas, la mejor manera de explicar de qué va la novela gráfica esta, tan desconocida, llamada congruentemente Bitch Planet, es copiar el texto que aparece en la contraportada de sendos volúmenes con ligeras modificaciones (que coloco entre paréntesis):

¿Eres NO CONFORME? ¿Te AMOLDAS a tu ETIQUETA? (¿ENCAJAS bien en tu HUECO?) ¿Eres demasiado GORDA, demasiado FLACA, demasiado ESCANDALOSA, demasiado TÍMIDA, demasiado RELIGIOSA, demasiado LAICA, demasiado PUDOROSA, demasiado SEXUAL, demasiado GAY (QUEER), demasiado NEGRA, demasiado MORENA (RARA), demasiado LO-QUE-SEA-POR-LO-QUE-TE-ESTÉN-JUZGANDO-(VAN-A-JUZGAR)-HOY?

Viendo la serie de HBO El cuento de la criada, basada en la novela homónima de Margaret Atwood (otra obra distópica como la que nos ocupa), en más de una ocasión me preguntaba dónde estaban metidas las chicas que se empeñaban una y otra vez en seguir siendo díscolas, o incluso aquellas que no pretendían serlo, sino que simplemente no se ajustaban a derecho ni a la norma social. Por poner un poner: ¿todas las mujeres de la República de Gilead eran heterosexuales o cisgénero? Menos mal que he tenido la oportunidad de leer el cómic de Kelly Sue DeConnick y Valentine De Landro para salir de dudas: todas las mujeres que no se ajustan a lo establecido y son no conformes están en la cárcel de Bitch Planet, porque «viviréis vuestras vidas haciendo penitencia y sirviendo aquí, y que la madre tenga misericordia de vuestra alma».

La novela de Atwood incidía en una sociedad patriarcal que esclavizaba a las mujeres en beneficio exclusivo del varón, pero la creación de DeConnick y De Landro da una vuelta de tuerca convirtiéndose en una especie de sentido homenaje a todas aquellas mujeres que son juzgadas por no ser lo que se espera de ellas, por no comportarse como debieran y deciden luchar con todos los medios a su alcance para liberarse de esa opresión blanca heteropatriarcal que decide hasta cómo debes peinarte, con quién acostarte o ante quién inclinar la cabeza.

Huelga decir que los dos volúmenes que componen hasta el momento la serie de Bitch Planet han sido publicados bajo el paraguas de una editorial independiente que cada vez tiene más adeptos, Image Comics, responsable también de la anterior obra de DeConnick, el originalísimo Western fantástico protagonizado por mujeres Bella muerte, y que sus creadoras son dos féminas, pues impensable sería que un varón fuera capaz de pergeñar tamaña idea.

DeConnick, guionista de una de las etapas más influyentes de la Capitana Marvel, fue invitada en 2012 a la Exposición Internacional de Cómic en Dundrum; a una web irlandesa no se le ocurrió otra cosa que presentarla como la esposa del también guionista Matt Fraction (del mismo modo que la princesa Leia es la hija de Anakin, la hermana de Luke y la esposa de Han Solo) e Internet se llenó de memes, incluso de emblemáticos sitios de noticias sobre cómics como Bleeding Cool, apoyando a la autora: Bleeding Cool Is Not The Wife Of Matt Fraction Either (Bleeding Cool tampoco es la esposa de Matt Fraction).

Afortunadamente, los seguidores y seguidoras de esta ínclita guionista son ya casi legión y durante la publicación en Estados Unidos de los números de Bitch Planet, en solidaridad con la idea de no conformidad, muchas personas mostraron su admiración por la obra tatuándose el símbolo de «Non-Compliance» (no-conforme) y publicándolo en sus redes sociales.