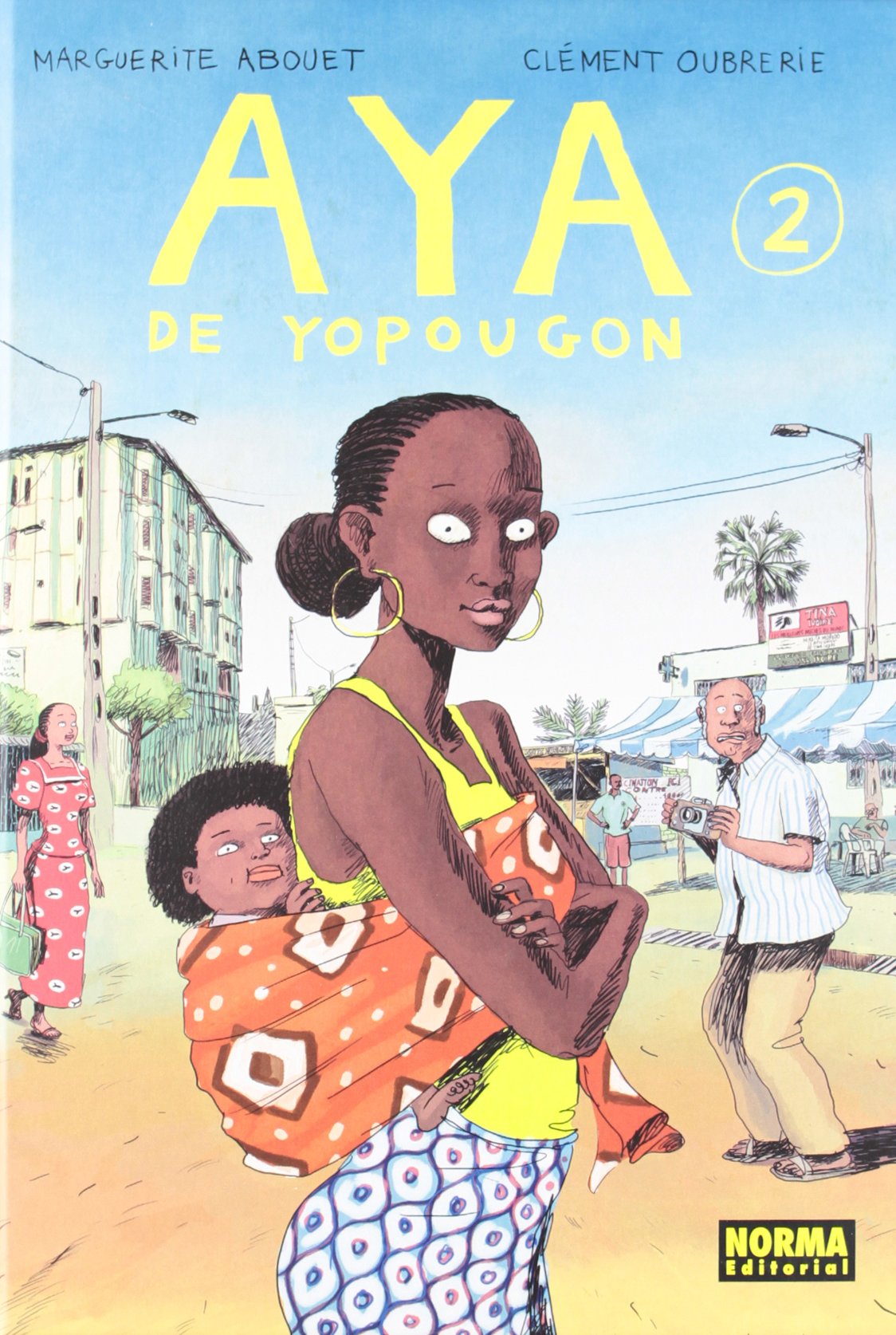

Rafa Poverello valoró Aya de Yopougon 2: 4 estrellas

Aya de Yopougon 2 por Clément Oubrerie, Marguerite Abouet (Aya, #2)

Para los residentes de Yopougon, la vida del día a día es buena. Estamos a principios de los 70, una …

Leo de todo, desde chico, gracias a mi mami maestra que me enseñó que los libros son como un viaje sorpresa a no sabes bien dónde, pero que siempre, o casi siempre, es un disfrute. Mi hermano me odiaba, porque yo encendía la luz del dormitorio bien temprano y se chivaba diciendo que no le dejaba dormir.

Ahora escribo, lo que no quiere decir que sea escritor, y lo hago porque disfruto más aún que cuando leo.

En el #fediverso me podéis encontrar como rafapoverello@hispagatos.space

Este enlace se abre en una ventana emergente

Para los residentes de Yopougon, la vida del día a día es buena. Estamos a principios de los 70, una …

Aya, Adjoua y Bintou son tres amigas del barrio de Yopougon, en Costa de Marfil. Son jóvenes, guapas y tienen …

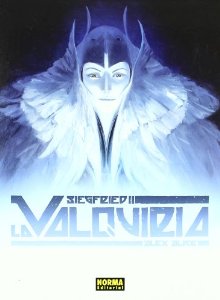

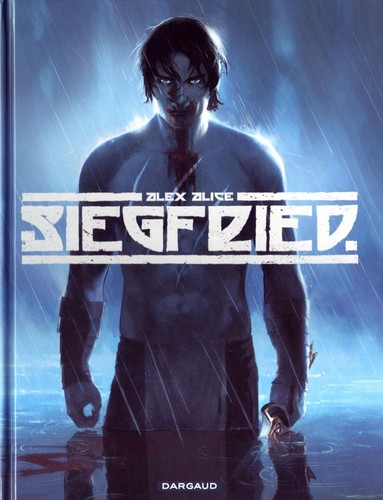

Mientras el poder del oro sigue corrompiendo una tierra que agoniza, Siegfried y Mime llegan por fín a la guarida …

"A través de la landa, más allá de las colinas, a la sombra de las montañas y las gargantas de …

En el albor de los tiempos... Los dioses inmortales reinaban en todo el Universo. Todos los seres vivos temían su …

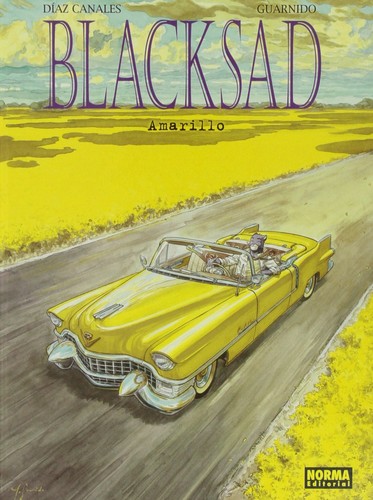

John Blacksad está cansado de tanta violencia y miseria a su alrededor, así que decide tomarse su tiempo antes de …

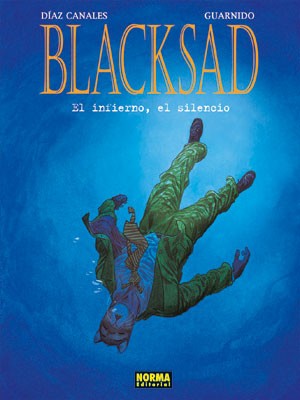

Nueva Orleans, la cuna del Jazz, se dispone a celebrar su carnaval. El color y la música invaden sus pintorescas …

En un barrio degradado, en el que dos comunidades se enfrentan por el color de la piel de sus habitantes, …

Hay obras que están destinadas a elevarse muy por encima del arte y del género al que pertenecen y que son capaces, de forma omnímoda y solo al alcance de genialidades, de unificar los criterios de crítica y público como si hubieran sido convenidos a participar de un golpe a un aplauso unánime.

«Blacksad» es, sin la más mínima duda, una de esas obras. Englobada dentro de la novela gráfica, las aventuras del detective John Balcksad, creado por Juan Díaz Canales, al guión, y por Juanjo Guarnido, a los lápices, han de ocupar un lugar de honor en las estanterías de cualquier amante del cómic, de la literatura o del arte en general, y su influencia inmediata en cómics similares protagonizados por animales antropomorfos ha sido más que evidente: la notable serie «Grandville», del británico Bryan Talbot compuesta también de cinco números, puede servirnos de ejemplo.

Repartida en cinco volúmenes …

Hay obras que están destinadas a elevarse muy por encima del arte y del género al que pertenecen y que son capaces, de forma omnímoda y solo al alcance de genialidades, de unificar los criterios de crítica y público como si hubieran sido convenidos a participar de un golpe a un aplauso unánime.

«Blacksad» es, sin la más mínima duda, una de esas obras. Englobada dentro de la novela gráfica, las aventuras del detective John Balcksad, creado por Juan Díaz Canales, al guión, y por Juanjo Guarnido, a los lápices, han de ocupar un lugar de honor en las estanterías de cualquier amante del cómic, de la literatura o del arte en general, y su influencia inmediata en cómics similares protagonizados por animales antropomorfos ha sido más que evidente: la notable serie «Grandville», del británico Bryan Talbot compuesta también de cinco números, puede servirnos de ejemplo.

Repartida en cinco volúmenes independientes creados entre 2000 y 2013, lo que se inicia como un reconocido, sentido y obvio homenaje a la novela negra de las décadas de los años 30-40 del pasado siglo y, de manera concreta, a Raymond Chandler y al detective por antonomasia Philip Marlowe, deviene a partir de un segundo volumen exquisito, Arctic Nation, en una colección imprescindible, de una belleza tan terrible como evocadora y muy difícil de describir habida cuenta de esa falta habitual de condescendencia con el lector de la que siempre ha hecho gala el Noir.

Díaz Canales y Guarnido se conocieron por casualidad en Madrid en 1993 cuando lo único que les unía era el deseo común de dedicar sus respectivas carreras al mundo del cómic y que ambos trabajaban en ese momento en series de animación; cada cual cogió su camino: Díaz Canales fundando su propia compañía y Guarnido a los servicios de la Disney. Pero algo debió quedar claro entre los dos cuando, pocos años después, los dos autores volvieron a juntarse con la idea clara de formar equipo y romper algún que otro molde; se pusieron en contacto con varias editoriales y, como en España somos tan especialmente ajenos a lo propio y poco generosos con los desconocidos, fue la conocida e histórica editorial francesa Dargaud la que se hizo eco del trabajo de los dos historietistas españoles. El valor del trabajo narrativo de Díaz Canales sigue poniéndose de manifiesto al haber sido el elegido para resucitar al marino Corto Maltés en 2015. Sobre las delicias y meticulosidad de las acuarelas de Guarnido basta echar un ojo a las planchas que ilustran esta reseña y al tomo especial de «Cómo se hizo Balcksad» (parece natural que su trabajo fuera rechazado por la mecánica estructura de la Marvel).

Una novela gráfica cargada de crítica y denuncia social (racismo, clasismo, control social…), como no puede faltar en todo buen neo-noir y que rinde pleitesía a diferentes géneros literarios de los que bebe en cada tomo, a la generación beat en Amarillo, volumen que cierra la saga y que es posiblemente el más flojo, lo que es desmerecer poco, pues desde el segundo al cuarto son dignos de un museo. Por si no ha quedado claro: imprescindible. Supuestamente, una nueva historia dividida en dos volúmenes está en el horno desde 2017. Me como las uñas, pero cada vez me quedan menos.

Get ready for a true masterpiece! This is the story of a private detective seeking revenge for the death of …

Olvidado rey Gudú es la obra maestra de Ana María Matute y una de las grandes novelas de este siglo. …

El mundo de habla castellana conoce 'Viaje hasta el fin de la noche'. Ignora 'Muerte a crédito', libro acaso más …

Existen libros que comienzan a leerse desde el mismo diseño de cubierta. Unas tijeras. Abiertas, cuasi oxidadas. No lo comprendo, pero empiezo, con deseo, a batir las páginas como en un vuelo. Tal vez al final... Me sorprende la prosa directa, atropellada, telegráfica, sin respiro de Ferdinand. De los dos: autor y personaje, que son lo mismo. Sin empaques ni dulzuras me atrapa, me presiona... me duele. En ocasiones, cuando estoy convencido de que me estoy aburriendo con sus tropelías americanas, de repente, sin quererlo como que me despisto y me instala de nuevo dentro, en tan solo un par de párrafos. Tan raudos, tan cicatrizantes, tan doloridos. Con unas descripciones tan cortas, tan poco perezosas, tan admirables: "Las tejas musgosas caen rodando sobre los salientes adoquines, como sólo existen ya en Versalles y en las prisiones venerables".

Lo más curioso es que Ferdinand no me cae especialmente bien, ni …

Existen libros que comienzan a leerse desde el mismo diseño de cubierta. Unas tijeras. Abiertas, cuasi oxidadas. No lo comprendo, pero empiezo, con deseo, a batir las páginas como en un vuelo. Tal vez al final... Me sorprende la prosa directa, atropellada, telegráfica, sin respiro de Ferdinand. De los dos: autor y personaje, que son lo mismo. Sin empaques ni dulzuras me atrapa, me presiona... me duele. En ocasiones, cuando estoy convencido de que me estoy aburriendo con sus tropelías americanas, de repente, sin quererlo como que me despisto y me instala de nuevo dentro, en tan solo un par de párrafos. Tan raudos, tan cicatrizantes, tan doloridos. Con unas descripciones tan cortas, tan poco perezosas, tan admirables: "Las tejas musgosas caen rodando sobre los salientes adoquines, como sólo existen ya en Versalles y en las prisiones venerables".

Lo más curioso es que Ferdinand no me cae especialmente bien, ni siquiera siento compasión por él. No comparto el nihilismo sin límites ni en su idea de verdad ("la verdad del mundo es la muerte"), ni en el sentido que le otorga a la existencia ("somos más desgraciados que la mierda", aunque me partí de la risa al leerlo), ni en su desencantada concepción de la condición humana ("confiar en los hombres, es ya, dejarse matar un poco"). Me daña ese estilo tan de Plauto ("Lupus est homo homini") a pesar de la acidez de su discurso, de su descarnada y lacerante ironía. Su discurrir díscolo por las colonias francesas en África me hacen rememorar a Corad, El corazón de las tinieblas. Tal vez de lo poco que me recuerda a algo literario anterior a Céline.

Pero Ferdinand comparte dos cualidades con el embaucador Lord Henry de Wilde que lo han hecho absolutamente perdonable. Su enconado pragmatismo que me ganó, me dominó, me tronchó en muchos momentos: "(pensé) si no iríamos a canearnos, pero en primer lugar no teníamos sitio, siendo cuatro en el taxi". Y dos, su reconocido hedonismo: "la felicidad en la tierra sería morir con placer, en pleno placer... el resto no es nada". La generación beat, el underground... los trópicos sexuales a los que nos condujo Miller existen, dependen, fueron pensados en virtud de la abrupta claridad literaria y sin censuras de Céline. Incluso el inefable Ignatius de Toole bebe de las fuentes de El viaje... como toda la literatura posterior, como todo el siglo XX. Quizá.

"El viaje es la búsqueda de esa nulidad", "y a fuerza de verte echado a la calle en todas partes, seguro que acabará descubriendo lo que da tanto miedo a todos, y que debe encontrarse al fin de la noche" se dice a sí mismo Ferdinand en mitad de la obra mientras avanza y retrocede en su indeseado camino sin retorno. Mientras, odia el empacho de los ricos y la tontería de los pobres ("existen dos humanidades muy diferentes"), desprecia la generosidad ("la miseria persigue implacable al altruismo"), la ética en cualquiera de sus formas ("la moral de la humanidad me la trae floja, como a todo el mundo")... Va a su rollo, una y otra vez. Sin esperar, sin confiar, tan solo como la única forma que entiende para lograr sobrevivir. Entonces, en medio de esa nulidad, cuando estás a punto de odiar a Ferdinand, a los dos, sucede. Todo cobra un sentido perfecto, inaudito, salpicado de propio fracaso: "no encontraba nada de lo que se necesita para diñarla, sólo malicias".

Los dos Ferdinand, me la traen floja sus panfletos, lo que digan de él/de ellos sus paisanos... Una tijeras. Cuasi oxidadas. Lo entiendo. Céline lo ha hecho todo trizas. Incluido a mí.

Me suele dar escalofríos descubrir un reloj de pulsera en la muñeca de algún que otro figurante en un péplum (excepto si lo han dirigido los Monty Python, en cuyo caso acepto hasta naves extraterrestres; véase “La vida de Brian”). Lo que puede resultar una verdad de Perogrullo tiene también sus vertientes, y es que lo más chocante en mi caso no es el evidente anacronismo, sino que uno no se lo espera porque para que esas cosas no sucedan existe un responsable, y chirría. Mucho. Sin embargo, para una criatura de tres años y medio el asunto pasa absolutamente desapercibido y puede que tan sólo se dedique, con la mirada fija en la pantalla, a disfrutar de los gladiadores. Yo mismo reconozco que a pesar de mis soberanos esfuerzos por ver esa sombra de avión que la leyenda urbana asegura que aparece en la carrera de cuadrigas del “Ben-Hur” …

Me suele dar escalofríos descubrir un reloj de pulsera en la muñeca de algún que otro figurante en un péplum (excepto si lo han dirigido los Monty Python, en cuyo caso acepto hasta naves extraterrestres; véase “La vida de Brian”). Lo que puede resultar una verdad de Perogrullo tiene también sus vertientes, y es que lo más chocante en mi caso no es el evidente anacronismo, sino que uno no se lo espera porque para que esas cosas no sucedan existe un responsable, y chirría. Mucho. Sin embargo, para una criatura de tres años y medio el asunto pasa absolutamente desapercibido y puede que tan sólo se dedique, con la mirada fija en la pantalla, a disfrutar de los gladiadores. Yo mismo reconozco que a pesar de mis soberanos esfuerzos por ver esa sombra de avión que la leyenda urbana asegura que aparece en la carrera de cuadrigas del “Ben-Hur” de Wyler he sido incapaz de centrarme y descubrirla, pues al final acabo metiéndome de pleno en la escena por mucho que pueda considerarla en muchos aspectos una película sobrevalorada. El caso es que las evidencias que consideramos que lo son pueden no serlo para todo el mundo y, en el ángulo inverso, aquello que nos arrogamos el derecho de exigir puede ser un contrasentido al contemplar verdades de perogrullo que somos incapaces de saber que lo son esperando lo que sería anacrónico esperar.

¿Y a qué esta parrafada hablando de la obra inmortal de Hugo? “Los miserables” es una novela enmarcada dentro del movimiento romántico francés de la segunda mitad del siglo XIX, ya con algunos pasos aventurados hacia el realismo, y del mismo modo que no me imagino a Beethoven componiendo el “I want it all” de Queen (y disfruto lo mismo de uno como de otro) no he de exigirle a Hugo, ni a ningún autor, un imposible; menos aún si dentro de las características tipo de la literatura romántica y habida cuenta de que olvidar de que todos somos hijos de nuestro momento histórico es como insultar al tiempo, “Los miserables” es una novela inmensa, sublime. Hablar de la obra de Hugo es hacerlo sobre todo de Jean Valjean, el personaje al que el escritor y poeta francés decide otorgarle el protagonismo de la novela. Todos las criaturas que surgen en la literatura obedecen a un fin determinado de su autor y Hugo deja cristalina su idea desde la predilección empleada en el propio título, desde las primeras páginas de “Los miserables”: “las faltas de las mujeres, de los hijos, de los criados, de los débiles, de los pobres y de los ignorantes, son las faltas de los maridos, de los padres, de los amos, de los fuertes, de los ricos y de los sabios. [...] Si un alma sumida en las tinieblas comete un pecado, el culpado no es en realidad el que peca, sino el que no disipa las tinieblas.” ¿Se puede ver esto como puro maniqueísmo o es en buena parte verdad y hacer patente esa realidad -entre otras muchas realidades- es el fin al que tiende Hugo en el desarrollo de su novela y del personaje principal alrededor del que fluye la trama?

Decía Boff, uno de los teólogos fundamentales en el desarrollo de la teología de la liberación que la justa es la causa de los pobres no los pobres en sí, que de todo hay, como en botica. Se habla con determinada asiduidad de Valjean, y usando una terminología no exactamente empleada por E. M. Forster, como un personaje unidimensional, sin matices, digamos. En realidad, el ensayista inglés hablaba más concretamente de personajes redondos y planos, y yo me siento incapaz de considerar a Valjean como un personaje plano, ateniéndome tanto a las propias consideraciones de Forster como a los apuntes posteriores de Gaasland en base a los grados de complejidad, profundidad psicológica, transmisión de sentimientos individuales del personaje... ¿Acaso es menos creíble la bondad de Jean Valjean que el cáustico nihilismo del Ferdinald de “Viaje al fin de la noche”, la desesperanza insoportable de Rimbaud en “Una temporada en el infierno”, el caos vital de Chinaski en “La senda del perdedor”, la esperpéntica existencia de Ignatius en “La conjura de los necios”? Por mi parte debo pronunciar una rotunda negación, otra cosa es lo que más nos guste o en lo que más decidamos creer. Todos son personajes redondos, redondísimos, más allá de que conozcamos a personas con su particular idiosincrasia, porque lo que les da credibilidad son las páginas por las que discurre su existencia y en definitiva el amor que ha de sentir un autor por su criatura y que es capaz de transmitir al lector haciéndole comprender el por qué de sus actos por inusuales que al principio nos puedan resultar. Hugo ama a Valjean, por supuesto que sí, como Dostoiveski a Aliosha, Hawthorne a Hepzibah o Dickens de Pip, pero no más de lo que Ferdinald ama al otro Ferdinald, de lo que Rimbaud se comprende a sí mismo, de lo que Bukowski abraza en su alter ego Hank, de lo que Kennedy Toole siente por Ignatius. Amo a Valjean, porque Hugo consigue que lo ame y este logro requiere un cierto análisis.

“Los miserables” es en buena medida una novela dicotómica que a través de numerosos modelos e imágenes nos muestra la lucha eterna entre el bien y el mal representada de manera extraordinaria en la conciencia de Valjean y en la extrema diferenciación entre el héroe y su deseoso verdugo, Javert, símbolos del choque muchas veces insalvable entre el espíritu y el mundo. Javert representa el concepto humano de justicia, Valjean la idea sobrehumana del perdón. Cabría preguntarse tras cerrar la última página del libro, ¿quién de ambos es más miserable? Tal vez dependa exclusivamente de la acepción de la RAE a la que decidamos acogernos: desdichado o abyecto. Desde mi subjetiva visión más desgraciado que ser un condenado como Valjean es aquel que se siente incapaz de asumir sus propias miserias, y Javert es tan “justo” que no puede ni perdonarse a sí mismo una bondad. Pedro y Judas. Hugo es un conocedor excelso del espíritu humano y así lo muestra en dos aspectos fundamentales del carácter de Jean Valjean: quien se siente perdonado de manera inmerecida (convertido desde lo profundo, que es lo que le sucede al protagonista), ¿puede seguir odiando y no amar? Quien se siente indigno y el más pecador de los seres humanos, ¿puede no perdonas las debilidades de sus congéneres, polvo y barro al igual que él? Estos dos hechos, de profundidad insondable, son fundamentales para llegar a entender y aceptar las decisiones que acaba tomando a lo largo de la novela. Jean Valjean, como el George Bailey de Capra, excepto cuando de forma voluntaria toma el papel de Madeleine no quisiera actuar de la forma en que lo hace, de ahí sus profundas crisis, desgarros y autojustificaciones ante al injustamente condenado, ante sus celos por Cosette, ante su última confesión... En situaciones extremas decide con equidad y responsabilidad aunque no quiera hacerlo (conciencia, libertad de elección, libre albedrío...), simplemente porque no puede actuar de otra manera, se siente incapaz de no hacer lo correcto.

Y la parte menos ágil y dúctil de lectura también existe, no seamos lerdos. Esa miríada de datos históricos, políticos y sociales tan presentes, recurrentes y hasta comprensiblemente odiosos para algunos a lo largo de la novela, a los que Hugo dedica capítulos enteros y que, cuanto menos, pueden conseguir que nos crispemos al desviarse metódicamente de la trama principal. Pero el escritor sabe por qué lo hace, precisamente porque es escrupulosamente metódico, tanto en lo expuesto como en la pulcra descripción de la historia de cada uno de los personajes que pululan y confluyen de alguna manera en la vida de Jean Valjean: los Thénardier, Fantine, Marius, Éponine, Gavroche, Enjolras... No es sólo el objetivo de acercar la sociedad francesa de la época, sus cambios drásticos y profundos a los posibles lectores, es un ir mucho más allá, algo necesario, imprescindible para entender la forma de actuar de cada una de las criaturas que expurgan sus penas a lo largo de las páginas de la novela: ¿es posible entender la conversión de Jean Valjean sin conocer la personalidad de Monseñor Bienvenieu tan magistralmente dispuesta en los primeros capítulos? ¿Sería viable captar la esencia del perdón que es capaz de otorgar Valjean sin conocer profusamente la realidad de los barrios bajos y la forma de vivir e incluso de hablar y relacionarse de los grupos marginales de París? ¿Entenderíamos las decisiones sociales de Marius, Enjolras o del propio Valjean en las barricadas, en su intrincado deambular si Hugo no se hubiera detenido de manera radical en la evolución socio-política de la Francia de la primera mitad del siglo XIX? El lector llora con Valjean porque comprende a Valjean, sabe por lo que ha tenido que pasar y más valor aún se le otorga por intentar salir del fango en medio del mismo fango.

Las mismas páginas de las que consta la obra serían necesarias tal vez para alcanzar a aprehender todos sus significados, pero seremos humildes, a pesar de la inusitada extensión -para mi habitual deseo- de esta parcial reseña, y tan sólo pido ser capaz de asumir mis miserias, las más crueles y estrambóticas, desde la realidad de sentirme amado tantas veces de manera inmerecida y casi injusta, al igual que Valjean, como el modo único de perdonar y elegir la bondad más allá de toda lógica.